制作した冊子についての無駄に長い雑記。

遠吠え煌めく星の声(仮)

冊子を発送致しました

いつも温かなご支援、誠にありがとうございます。

お世話になっております皆様へ、動物愛護精神の涵養・啓発を目的として制作した冊子を、10月7日に郵便局より送らせていただきました。

お受け取りいただければ幸いです。

9月末の時点でREADYFOR様にて継続寄付をしていただいている38名の方の中で、届いていないという方はご連絡いただけたらありがたいです!m(_ _)m

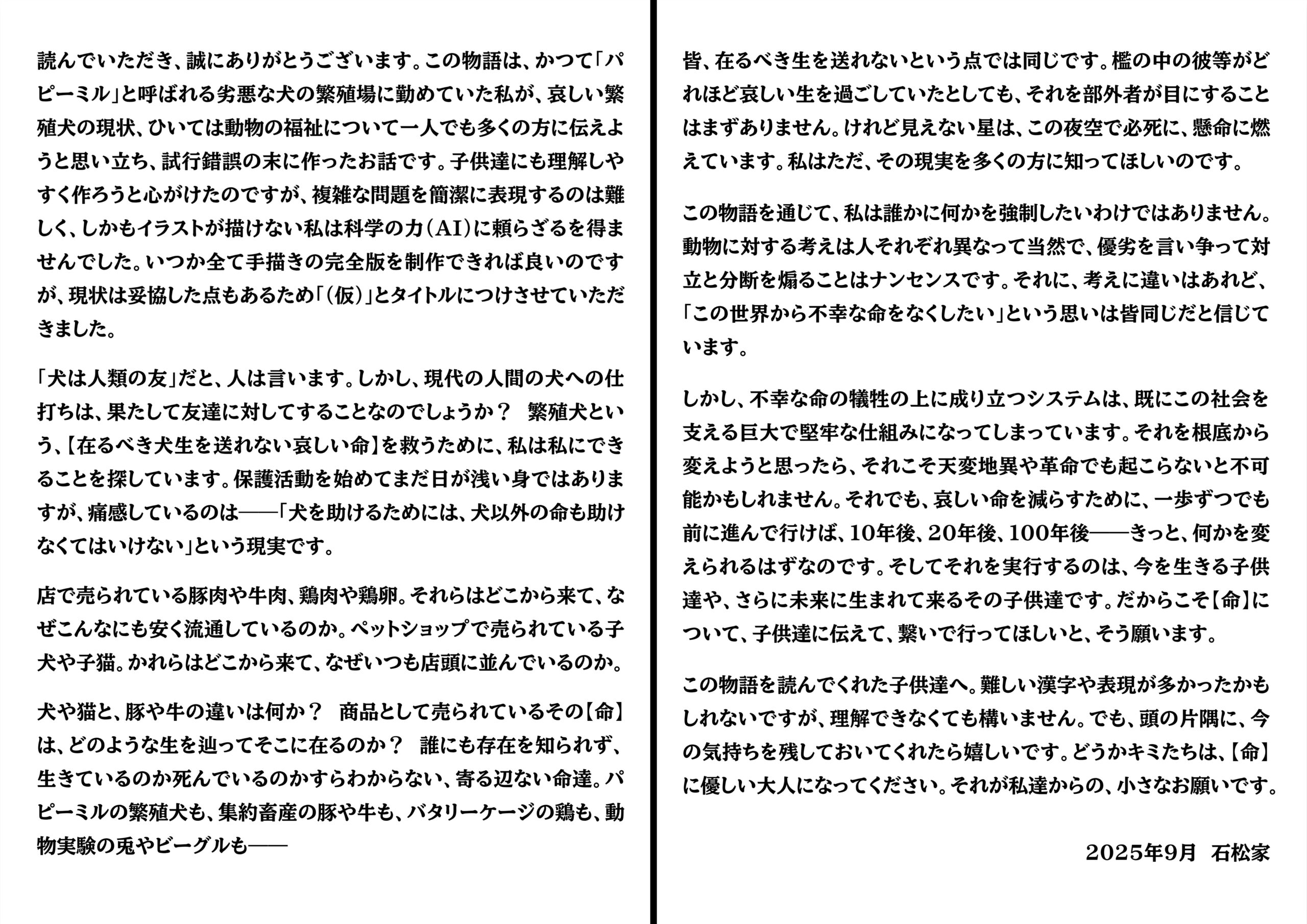

この冊子は元々、絵本のようなわかりやすい形で、繁殖犬の現実、動物の福祉について伝えられないかと思い立ったのがきっかけで作り始めたものです。

途中何度も作り直して、当初の思惑とは違う形になってしまった感は否めませんが……。

星空の挽歌

あれは今から1年ほど前。

啓発のための冊子を作ろうと重い腰を上げ、作業を始めました。

空想に耽り構想を練るのは好きですが、いざ椅子に座りキーボードを叩くまでにとてつもないエネルギーを要する怠け者の僕にとって、実際に作り始めるまでのハードルは大変高いものでした。

ですが書き始めてしまえば春までには終わるやろ!

と思っていたのですが、それはあまりにも楽観的でした。

嘘やろ……もう秋やん……。

そもそも、当初は以前作った冊子と同じような感じで作っていたのです。

文章メインで、イラストはフリー素材をありがたく頂戴し、なんとか作業を進めていました。

今回は「子供達にもわかりやすく、繁殖犬の哀しい現実、ひいては動物の福祉について伝えたい」という動機があったので、絵本のような形の物語にするつもりでした。

が、ダメ……ッ!

圧倒的頓挫!

絵の描けない僕が文章とフリー素材だけで物語を作るのは至難の業だということを痛感しました。

冬が明けて暖かくなってきた頃、冊子作りに挫折しました。

この傷口は痛々しいか? 誰が中二だって!?(青春は花火のように~♪)

構想だけは最後までありました。

しかし、文章とフリー素材だけで最後まで形にするのはあまりにも困難だと悟りました。

それ以前に、これだと小難しすぎ&堅苦しすぎ&ポエムすぎて何も伝わらないと考え、一から全て作り直すことにしました。

気づけば、季節はもう春に。

『星空の挽歌』というタイトルだけは結構気に入っていたのですが、それも変えることにしました。

結果、何度も変えたタイトルは最後までしっくりこないままだったのですが……。

『オオカミから犬へ!』

今年の元日に書いた記事に、その時の心境が残してありました。

あれから10ヶ月も経ったのか……(-_-;)

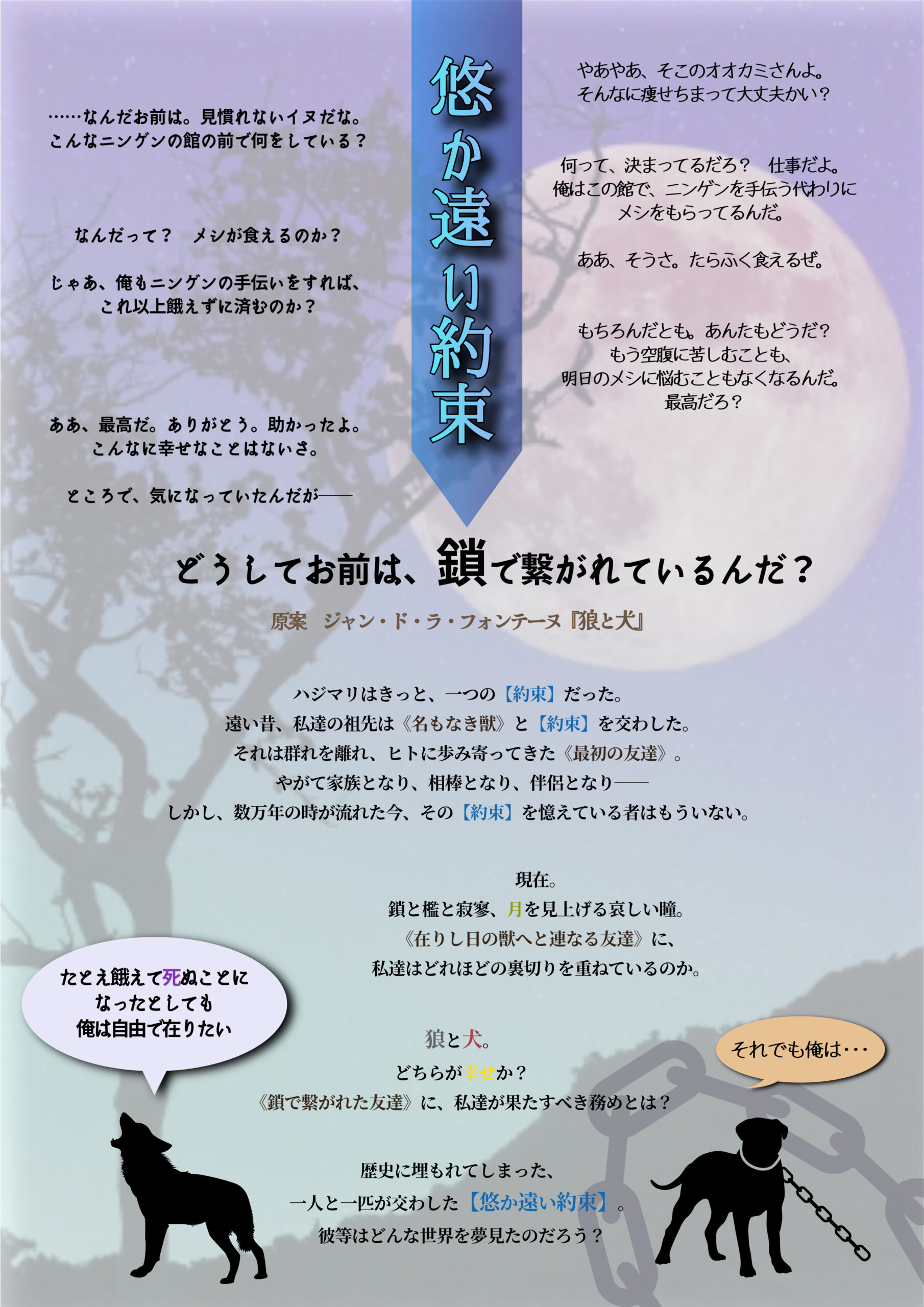

上のはラ・フォンテーヌ寓話の『狼と犬』という話に、自分なりのアレンジを加えたものです。

『狼と犬』では、「餓えた狼の自由」と「肥えた犬の不自由」の対比が描かれていますが、そもそもなぜ、犬へと姿を変えた大昔のオオカミは、「自由」を手放してまで人間と伴に生きることを選択したのか?

物語を書く上でそこは重要な部分だったので、自分なりに本を読んだり動画を見たりして勉強しました。

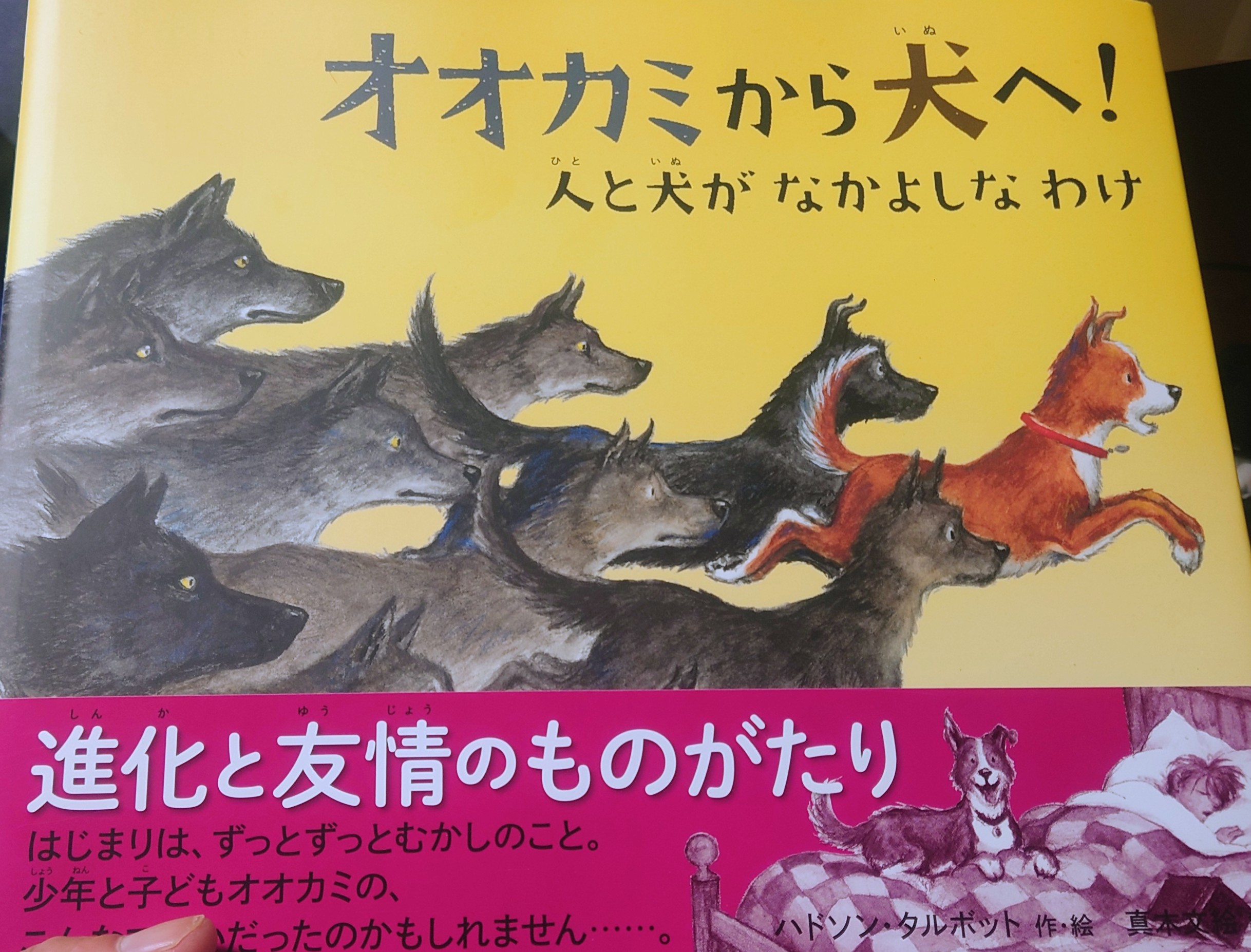

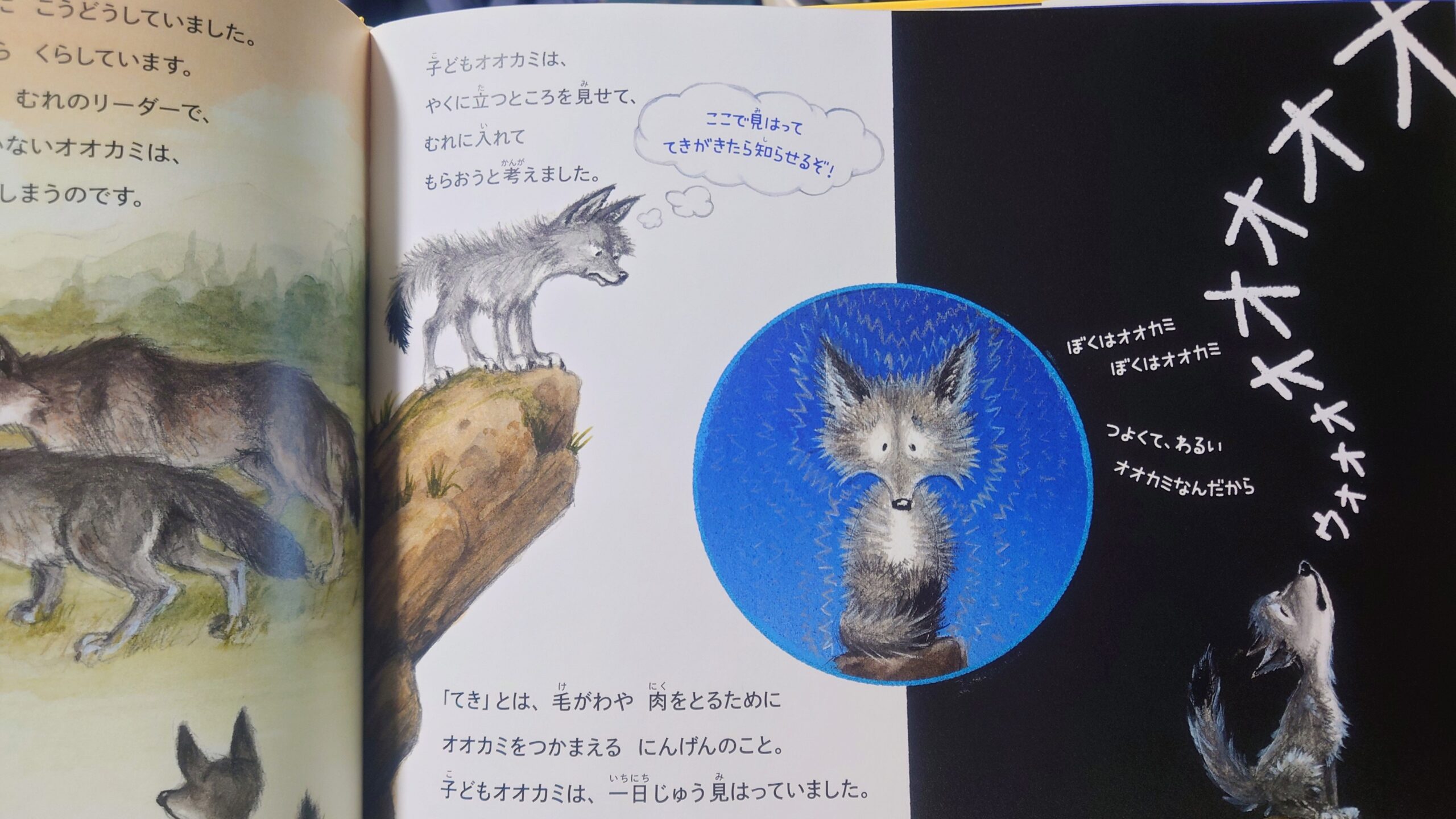

その過程で出会ったのが、ハドソン・タルボット氏の絵本である『オオカミから犬へ! 人と犬がなかよしなわけ』です。

激烈にお勧めする絵本です。

僕は感動して泣きました。

落涙ッ!?

そして一つ思ったのは、おそらく犬を愛する者達がその祖であるオオカミに求めるロマンは、皆同じなんだろうなということです。

それはつまり、オオカミがどのような経緯で人間の友となったか――その歴史に馳せる想い、オオカミと人間のハジマリの絆は、やはり優しくて尊いものであってほしいという憧憬にも似た願望です。

「ピノキオ仮説」と「ゴミの山仮説」

オオカミと人間が絆を結んだきっかけには、どうやら二つの仮説があるようです。

「ピノキオ仮説」と「ゴミの山仮説」。

調べたのですが日本語検索ではヒットしなかったので、有力な仮説ではあるのでしょうが、呼称は外国の論文レベルなのかもしれません。

「ピノキオ仮説」は、人間がオオカミを飼い馴らすことによって家畜化していったという説です。

成獣のオオカミを飼い馴らすのは不可能なので、育てるのは殺した親オオカミから奪った子オオカミです。

とはいえ人間に育てられたからといって簡単に野性を失うわけではないので、当然大人になれば危険な獣になってしまいます。

そのため人に懐かないオオカミも全て殺し、成獣になっても人間に敵対心を持たなかった稀な個体だけを残し、何世代にも渡って交配させ続ける――そうやってオオカミを家畜化し、それらがやがてイヌへと姿を変えたというのが「ピノキオ仮説」らしいです。

あまりロマンを感じない仮説ですよね(;’∀’)

オオカミと人間の出逢いが、こんな強引な手法だったら嫌だなあ~と思う人が多いのではないでしょうか。

ですがご安心ください(?)

「ピノキオ仮説」には多くの反論があるようです。

それが今では主流となっている「ゴミの山仮説」です。

「ゴミの山仮説」はその名の通り、人間が捨てたゴミ――狩猟採集時代だと、獣や魚の肉の食べ残しに集まってきた一部のオオカミが、学習し、さらに人間の住処の近くに集まってきて、長い長い年月をかけ、自然選択を経て人間と生活を伴にすることになった、という説です。

おそらく最初は、近寄ってきたオオカミを怖れた人間が、何度も追い払ったはずです。

ですが、オオカミと人間は共に生きる道を歩むことになりました。

遠い時代の、その日。

オオカミと人間に、いったいどんな出逢いがあったのでしょうか。

どんな約束をしたのでしょうか。

学説として主流だったとしても、もはや真実は誰にもわかりません。

けれど「ピノキオ仮説」よりも、こちらの仮説のほうがロマンを感じませんか?

オオカミと人間が、まるで運命に導かれるように出逢い、絆を育み、友となった。

ほかの獣でもよかったはずです。

ですが、人間に歩み寄ってきたのはオオカミでした。

たまたま生活圏が被っていただけだったかもしれません。

その辺りに多く生息していただけかもしれません。

それでも、偶然なのか、運命なのか、人間に寄り添い生きるという道を選択したのは、数ある獣の中でオオカミという種だったのです。

『オオカミから犬へ!』も、この「ゴミの山仮説」を元に描かれた絵本ですね。

そして当然、僕もこの説を信じたいという衝動に逆らえませんでした。

きっと大昔、忌避すべき対象であったオオカミの中に、好奇心旺盛で、人間と仲良くしてみよっかな~と思い立った変わり者がいて――

人間の中にも、よく見たらあいつら結構可愛いし人懐っこいじゃんと気づいた変わり者がいたのかもしれません。

その時の想いはたぶん、現代の僕達が未だ見ぬ何かと出逢い、触れ合い、互いを知ることに希望や幸せを感じるのと似たような、普遍的な感情なのだと思います。

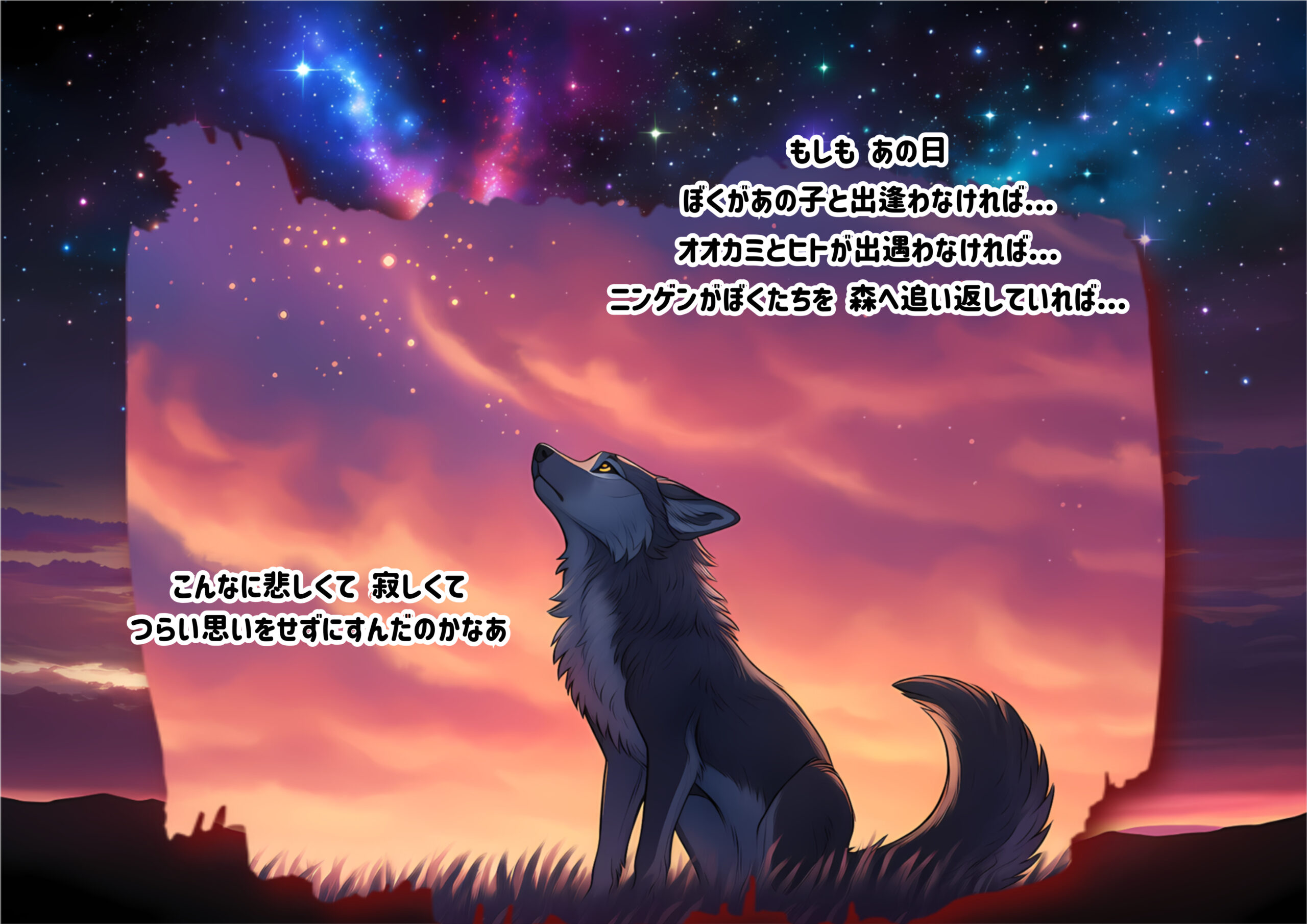

だからこそ。

人と狼の物語を信じたいからこそ、「本当は出逢わないほうが幸せだったのかもしれない」と――そんなふうには思いたくないのです。

動物の福祉

物語に出てくる、パピーミルやペットオークションのくだりは、全て僕が見てきた現実です。

むしろ読みやすいようにマイルドな表現に抑えており、現実はもっと過酷で、パピーミルの繁殖犬達は苦痛と悲痛に満ちた生活を強いられています。

僕がこれを書いている今も、皆様がこれを読んでいる今も、あの子達はネズミやゴキブリが駈け回り、夏には数万匹のハエが飛び回る暗い檻の中でただ孤独に震えています。

そんなあの子達を助けるためには、きっと、社会の仕組みから変えて行かなければならないのです。

僕が勤めていたパピーミルは養豚場に併設されていて、「ストール」と呼ばれる身動きすら取れない鉄柵に挟まれたブタたちが何十頭も並んでいる光景を、僕は毎日目にしていました。

汚れたブタたちは体の向きを変えることもできず、その悲鳴は犬舎のほうにまで響いてきます。

あのブタたちと繁殖犬は同じ産業動物であり、違いはその肉が食卓に並ぶか並ばないか、ただそれだけです。

犬や猫は助けたいけど、豚や牛はどうでもいい――そんな想いでは、きっと誰も救えない。

ウシやニワトリなど、本来在るべき生を送れない全ての動物達の福祉を考えなければ、繁殖犬を助けることもできないのだと思います。

動物だけでなく、全ては繋がっていて、例えば景気が悪ければきっと動物愛護法の議論は後回しにされるでしょうし、日本人の減少により異文化が流入すれば動物愛護の潮流も築き直しになるかもしれません。

経済の停滞が進めば、安価な豚肉や牛肉、低価格で売られるペットたちはさらにありがたがられるでしょう。

僕を支援してくださっている皆様は既に動物愛護の意識が高い方々ですが、そうでない人もまだまだ大勢います。

犬を助けようとするだけでは、犬を助けることはできないのです。

だから、ものすごく遠回りかもしれませんが、繁殖犬を助けるためにまず、全ての哀しい命達への福祉を向上させなければならないと思っています。

この冊子は、そのための活動の一環として作りました。

ご留意いただきたいのは、僕は自分の考えを誰かに押しつけたいわけではありません。

集約畜産の話にしても、豚肉や牛肉を食べるのをやめるべきだなどとは言いません。

ただ、まず現実を知ってほしいだけです。

一億人の国民がいるとして、一億人が真に現実を知ったら、動物の福祉はどう変わるでしょうか?

ですがまだまだ、極一部の人しかこの現実を知らないでしょう。

仮にもし、全員が真実を知ってなおその大多数が現状に異を唱えない社会であるならば、きっとおかしいのは僕のほうなのだと思います。

それでも、足掻くのをやめる理由にはなりませんが。

僕はもう虫を食べないで餓えて死のう

夜だかが思い切って飛ぶときは、そらがまるで二つに切れたように思われます。一疋の甲虫が、夜だかの咽喉にはいって、ひどくもがきました。よだかはすぐそれを呑みこみましたが、その時何だかせなかがぞっとしたように思いました。

宮沢賢治『よだかの星』

雲はもうまっくろく、東の方だけ山やけの火が赤くうつって、恐ろしいようです。よだかはむねがつかえたように思いながら、又そらへのぼりました。

また一疋の甲虫が、夜だかののどに、はいりました。そしてまるでよだかの咽喉をひっかいてばたばたしました。よだかはそれを無理にのみこんでしまいましたが、その時、急に胸がどきっとして、夜だかは大声をあげて泣き出しました。泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。

(ああ、かぶとむしや、たくさんの羽虫が、毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕がこんどは鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫をたべないで餓えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向うに行ってしまおう。)

山焼けの火は、だんだん水のように流れてひろがり、雲も赤く燃えているようです。

よだかはまっすぐに、弟の川せみの所へ飛んで行きました。きれいな川せみも、丁度起きて遠くの山火事を見ていた所でした。そしてよだかの降りて来たのを見て云いました。

「兄さん。今晩は。何か急のご用ですか。」

「いいや、僕は今度遠い所へ行くからね、その前一寸お前に遭いに来たよ。」

「兄さん。行っちゃいけませんよ。蜂雀もあんな遠くにいるんですし、僕ひとりぼっちになってしまうじゃありませんか。」

「それはね。どうも仕方ないのだ。もう今日は何も云わないで呉れ。そしてお前もね、どうしてもとらなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにして呉れ。ね、さよなら。」

「兄さん。どうしたんです。まあもう一寸お待ちなさい。」

「いや、いつまで居てもおんなじだ。はちすずめへ、あとでよろしく云ってやって呉れ。さよなら。もうあわないよ。さよなら。」

僕はこの数ヶ月、豚肉や牛肉、鶏肉や鶏卵を購入していません。

完全に口にしていないとは言いきれませんが、自発的に食べてはいないです。

数年前も同じような時期があったのですが、今回は冊子を作るに当たり集約畜産の現実を調べる機会が増えたため、思うところがあってまた食べなくなりました。

しかし、別に僕は自分をヴィーガンだとは思っていません。

魚はよく食べますし、提供された料理に豚肉が入っていてもしっかり完食します。

これは僕の防衛機制なのかもしれませんが、そうすることが楽だからそうしているだけで、喫煙者の禁煙や酒飲みの断酒のように我慢しているわけではないので、それらとは根本的に性質が異なります。

意味なんてありません。

元々食が細いので苦でもなんでもないですし、食べたくなったら食べればいいやくらいの気持ちです。

ただ、ある時、ほんのちょっと抱いた違和感が少しずつ肥大していって、それが体の中の目立たないところに根づいてしまったような、そんな感覚に過ぎません。

よだかは甲虫を食べた時に、急に怖くなったのかもしれませんね。

生きるために何気なく他者の命を奪ってきた、今までの自分に。

でも、そうしなければ――他者を殺して食べなければ死んでしまう己という存在の矛盾に、哀しくなったのかもしれません。

弟に言い残した「必要な時以外はいたずらに魚を取らないように」という言葉には、その矛盾との葛藤が感じられます。

この「どうしても必要な時以外は、決して無闇に命を奪わない」という考え方は、僕にはとても大切なもののように思えます。

僕は肉を食べなくてもなんとか生きて行けるでしょう。

ですが僕とよだかの大きな違いはそこではなくて、生きるために必要な食料を自力で調達しているかどうか、そこにある気がします。

さっき夕飯で食べた魚も、僕が捕まえたわけでもないし僕が捌いたわけでもありません。

とりせんで買っただけです。

檻の中の繁殖犬のように、外の世界を何も知らずに死んで行った豚や牛よりも、大海を自由に泳ぎ、運と実力が足りずに敗れ捕まった魚のほうが、気分よく食べられるという思いはあります。

人類が狩猟を行い獲物を捕まえ食べていた時代と違い、分業という文明の在り方は、命のありがたみをものすごく遠いところへと追いやってしまいました。

その後ろめたさや申し訳なさみたいなのが、心のどこかにあるのかもしれません。

残念ながら、お肉はとても美味しい食べ物です。

肉を美味しく感じるのは、自然の一部に過ぎない人類が進化の過程で獲得した味覚という能力の恩恵であって、何も罪悪感を覚える必要はありませんが、ですがもしも、食肉と栄養や食感、見た目が完全に同等の代替食品ができたとしたら、人類は家畜を屠殺することをやめるでしょうか?

未来の主人公達へ

この国のペットビジネスは、繁殖動物の犠牲の上に成り立っています。

ペットショップの生体販売ばかりが批判されていますが、パピーミルと、そこで生まれた子犬や子猫達が出品されるペットオークションというシステムにこそ、命の「大量生産・大量消費」を促す闇が潜んでいるのです。

実際に現場を見るまで、僕はそのことを知りませんでした。

ですが知ってしまった以上、行動せずにはいられませんでした。

かつて僕はパピーミルで働きながら、余剰犬の搬送ボランティアを知人と始めました。

余剰犬とは、もう加齢や病気で交配に使えなくなり業者にとって価値のなくなったボロボロの繁殖犬や、奇形や遺伝病などの障碍を持って生まれた商品価値のない犬のことです。

オーナーと交渉し余剰犬を手放してもらい、事情を理解し保護してくれる他県の団体に搬送する日々でしたが、それにも限界を感じ、退職後に「石松家」という名前を掲げて保護活動を始め、皆様から支えられて今があります。

「保護犬」と聞くと、多くの方が飼い主に虐待された犬や捨てられた犬、多頭飼育崩壊、野犬、迷子犬、愛護センターに収容され殺処分されてしまう犬などを想像します。

まだ、「繁殖犬」や「繁殖引退犬」、「余剰犬」という存在は世間に認知されていないのです。

「アナタの愛犬のお父さんとお母さんは、幸せに暮らしていますか?」

動物の福祉への想いは、人それぞれ皆異なります。

繁殖犬や繁殖猫の福祉を突き詰めれば、必ずブタやウシ、ニワトリなどの畜産、実験動物の問題が絡んできます。

「犬や猫は救うのに、同じ生き物の豚や牛、鶏は殺すのか?」

そう問われた時、どう答えるか。

全ては、命の問題に繋がるのです。

今苦しんでいる犬達を助けるのは当然として、しかしそれだけではいつまで経っても不幸の連鎖は断ち切れません。

10年後、20年後、100年後――未来の世界で生まれて来る子犬達を、地獄のような暮らしを強いられる繁殖犬にさせないために、今、僕は若者達や子供達――未来の主人公達に、「命の現実を知り、考える」ということをしてほしいのです。

そして、僕も僕にできることを引き続き実行していきます。

里親さん探しはなかなかうまくいきませんが(-_-;)、パピーミルゼロをめざし、これからも活動して参りますので、何卒よろしくお願い致します!

GRANDS様からのご支援

GRANDS様からもう何度目かになるドッグフードのご寄付を賜りました。

誠にありがとうございます!

保護犬・保護猫団体へフードの寄付活動をされているグランツさん。

売上が寄付へと繋がっていますので、皆様是非ともご支援をよろしくお願い致します。

それにしても、これだけたくさんの団体にこれだけたくさんのご寄付……頭が下がります。

ルーリーちゃんが2歳になりました!

ルーリーちゃんのご家族様から素敵な写真が届きました!

へそ天ルーリーちゃん可愛い(*´Д`)

誕生日おめでとう!

ご家族様、ありがとうございます!

コメント